関東有数の霊山として名高い御岳山。

日本有数のレンゲショウマ自生地も見事です。

花を愛で、歴史ある表参道をノンビリ下山。

霊峰の面影を今に伝える、歴史と花が織りなす山の小旅です。

8月下下旬の、青梅・御岳山を散策する山旅

ケーブルカーで、レンゲショウマ自生地へ

日本でも有数のレンゲショウマ自生地として知られる御岳山。

例年8月には、可憐な花が山を彩ります。

山とはいえ猛暑の夏、曇りの日を狙って登るのが良いでしょう。

新宿方面から中央線快速・直通列車でJR青梅線・青梅駅へ。

2024年秋からグリーン車も登場。ちょっぴり旅気分が味わえます。

青梅駅で奥多摩行に乗り換え、御嶽駅で下車します。

御嶽駅から、バス、ケーブルカーを乗り継ぎ、標高831mの御岳平に到着。

暑い夏でも楽々なアプローチです。

平地より5℃程度、外気温の低い御岳山。都心30℃なら25℃、35℃なら30℃。多少は凌ぎやすい程度でしょうか?

ケーブルカー山頂駅から、レンゲショウマ自生地は徒歩3分程度です。

自生地入口には、シカよけのドア。食害からレンゲショウマを守ります。

広葉樹林の山の斜面。曇っていれば、中々快適です。

高水三山方面でしょうか、木間から山並みも望めます。

見頃過ぎでも面白い? 御岳山のレンゲショウマ

レンガショウマは日本の固有種。

御岳山のレンゲショウマは、例年8月中旬が最盛期ですが…

レンゲショウマは、ひとつの株に複数の花を付けます。一斉に花を咲かせず、少しずつ、時期をズラして開花します。

天候などの不確定要素を避け、生存確率を高める戦略でしょうか。

人間に例えれば、何度も青春が謳歌できるわけで、羨ましい?

8月下旬でも結構、ツボミがあります。大群落も迫力こそありませんが…

夏の終わりでも遅咲きの花が楽しめます。

見頃過ぎは、花が散る過程が観察出来るのも魅力。

花びら(外花被)が散り、雄しべも露出します。ひょろんと長いのが雌しべで、雄しべより圧倒的に数が少ないのが一目瞭然です。

外花被が散ると、袋果(果実の一種)が膨らみ始め…

数本の袋果は、中心から広がるように開きます。秋にあると果実が成熟し、中から種子が放出します。

レンゲショウマ自生地から武蔵御嶽神社へ

レンゲショウマ自生地から、御岳山頂上の武蔵御嶽神社へ。

レンゲショウマ自生地裏側の、武蔵御嶽神社の摂社・産安社。

産安社はその名の通り安産・子授け・良縁・長寿の社。社殿は1858年に大口真神社として建立、移築し本殿としました。

木花之佐久夜毘売(コノハナノサクヤビメ)などの女神を祀ります。

本殿手前には、樹齢350年の安産杉も鎮座。

コノハナノサクヤビメは、日本神話では、国生みの女神イザナミ(伊邪那美命)の孫にあたる、安産の女神です。「火中出産の神話」で有名ですが… 「火中出産」とは、なにぞや?

Created by Katsushika Hokusai during the Edo period., CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

神様なのに、疑り深い夫の邇邇芸命(ニニギノミコト)から、不倫を疑われたコノハナノサクヤビメ。

身の潔白を晴らすため、火を放った産屋で出産を決行します。

なんで火中で出産すると潔白が証明されるのか?

イザナギ・イザナミの「正統な後継」による神通力があり、火中でも無事産まれる、という理屈ですが…

論理の飛躍、というか過激過ぎる気がしますが、 無事3人の子を産みます。

日本書記では、第三子の火折尊(ホノオリオノミコト)は神武天皇(初代天皇)の祖父。

つまりコノハナノサクヤビメは神武天皇の、ひいおばあさんに当たります。

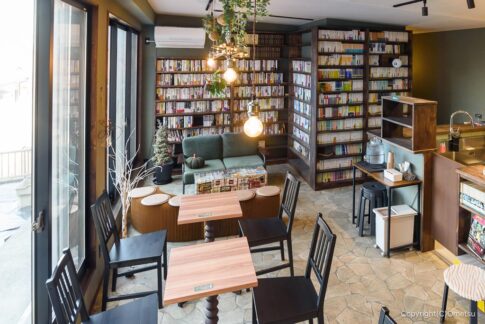

消防署もビックリな産安社から、御岳ビジターセンターへ。

インタープリター(自然解説員)が常駐、御岳山の自然や登山道などの情報発信を行っています。

沿道にはタムラソウや、野生ランのミヤマウズラも。

ミヤマウズラは終わりかけ、やはり8月初旬から中旬が見頃のようです。

国指定天然記念物・神代ケヤキ。幹囲8.2m、樹高約30mの巨木です。

茶屋街の自動販売機。意外と安く良心的です。

茶屋街を抜け、随神門へ。

「おいぬ様」信仰の御嶽神社。随神門横の手水場には「愛犬用」の水場もあります!

石段を登りつめます。

御岳山山頂・武蔵御嶽神社に到着。せっかくなので、拝殿左の境内社も参拝しましょう。

日本神話の順番、という事ではないのでしょうが…

最初に現れるのは、伊邪那岐命(イザナギ)と妻の伊邪那美命(イザナミ)を祀る二柱社。天地創造(国産み・神産み)の神様です。

拝殿後ろの本殿。武蔵御嶽神社は

- 櫛麻智命(クシマチノミコト)

- 大己貴命(オホナムチノミコト)

- 少彦名命(スクナヒコナノミコト)

- 日本武尊(ヤマトタケルノミコト)

- 廣國押武金日命(ヒロクニオシタケカナヒノミコト)

を祀る神社。廣國押武金日命は、実在する安閑天皇の別名です。

明治時代の神仏分離以前は、蔵王権現だったのでしょう。

「おいぬ様」を祀る大口真神社。東征の際、日本武尊が道に迷い、白狼に導かれた伝説があり、ある意味、御岳山で一番有名な神様かも?

境内最奥の奥の院・遥拝所。直角三角形の奥の院が望まれます。

奥の院の詳細は上記をどうぞ。

歴史ある表参道を下る

神社を参拝し終えたら、ケーブルカー山頂駅方面へ下ります。

今回は、表参道を下ります。御岳ビジタセンターの少し先に、表参道への分岐があります。

狭い舗装道路ですが、れっきとした都道201号線。

都道ですが、指定車両以外は通行禁止。地元の関係者のほか、郵便局のバイクやクロネコヤマトの軽トラックなども走ります。配達員の方、冬などは命がけかも?

杉を守るためか、車を守るためか… 急カーブには緩衝材が巻かれています。

山上に住む御師(神職)集落の出入口にあたる「黒門」跡地。

しばらく下ると「あんまがえし」。ここを御嶽神社と勘違いした「あんまさん」が居たと伝えられます。

御岳山カーブルカーの下をくぐります。

鬱蒼とした杉林をグングン下ります。

路傍の、木の根。雨宿り出来そうな広さですが、動物の巣もありそうな予感…

「なかみせ」に到着。山麓と山頂集落のほぼ中間地点で、茶屋があったとのことですが…

1970年前後の地図で確認すると、3軒の小屋が確認できます。営業していたかは定かではありませんが、ケーブルカー開通後も建物自体はあったのでしょうか?

間近にケーブルカーが走る休憩所に到着。ベンチもあり、ひと休みできます。

この付近がケーブルカーの中間地点です。

表参道下部は結構な急登で、標高の割に早く下れます。ケーブルー滝本駅に到着すれば、御嶽駅までのバス停もすぐ近くです。

インフォメーション

アクセス

●鉄道・バス

JR青梅線・御嶽駅より、西東京バスにて「ケーブル下」バス停下車

御岳登山鉄道ケーブルカーにて「滝本」駅から「御岳山」駅下車

●自動車

ケーブルカー駅近くに有料駐車場あり

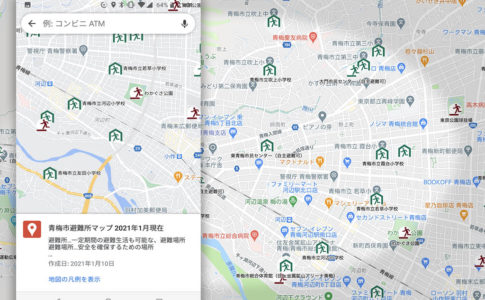

マップ

ケーブルカー御岳山駅 …〈5分〉… レンゲショウマ自生地… 〈25分〉…御嶽神社 …〈20分〉… 御岳山集落 …〈1時間〉 … ケーブル下(滝本駅)バス停

ー計1時間50分ー

コースの状況など

- 夏期は熱中症対策を万全に

- 雨具、滑りにくい靴、懐中電灯またはヘッドランプなど、装備は万全に

- トイレは、ケーブルカー山頂駅、御岳ビジターセンター、御嶽神社・随身門手前右奥にあり

- JR御嶽駅付近にはコンビニはなし