西多摩エリアには、地域に根ざした図書館が点在します。

自治体間の連携により相互利用も可能。

東京都のデータをもとに、各自治体の特色を比較、便利な活用法も探ります。

ネット予約も可能? 便利になった、西多摩の図書館

地域格差が大きい?図書館の利用率

気軽に読書が楽しめる図書館。

スポーツ施設などもそうですが、利用する人は利用するが、しない人は全く利用しないと思われますが…

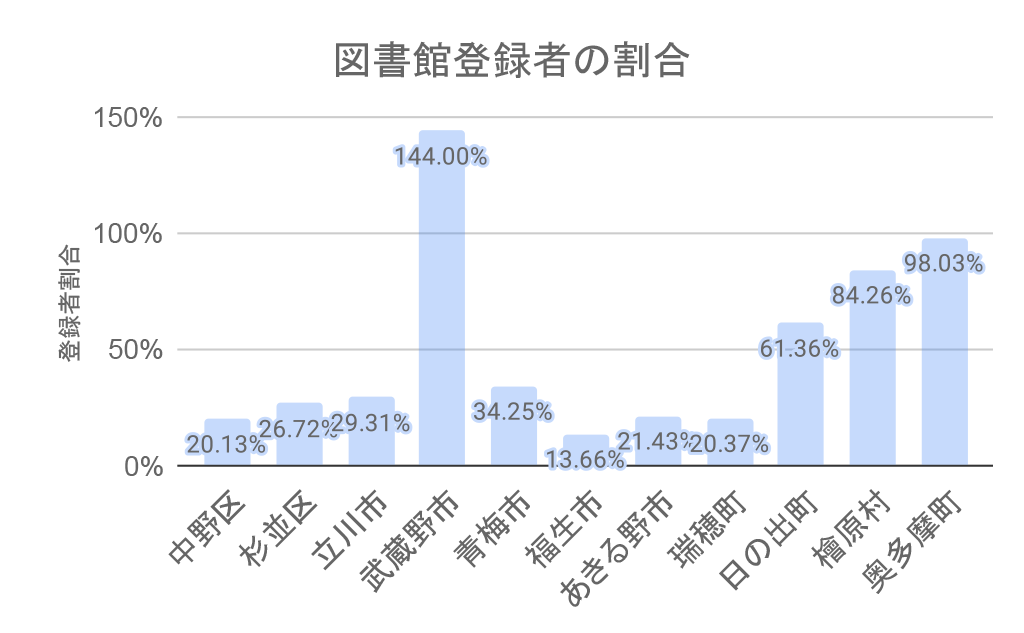

西多摩の各自治体の、人口にしめる図書館登録者数の割合を見ると…

登録者数とは、いわゆる「利用カード」を作った人です。

令和6年度 東京都公立図書館調査よりデータ抽出・統計

総じて山間部では高く、奥多摩では98%!

町内で仕事をする人なども登録でき、一概にはいえませんが… それを差し引いても、かなりの方が図書館しているのかと。

ちなみに学校の多い武蔵野市などは、人口より登録者の方が多い例もあります。

反面、福生市では13.7%。単純計算だと7人に1人弱の登録です。

実際には「利用カードを作ってそれっきり」の人も多いので、アクティブな利用はもっと少ないでしょうか?

これほど、自治体で差があるのは意外ですが…

とりあえず「利用カード」を作ると、何かと便利ですよ!

ネット予約が便利

テレビや新聞、ネットなどで興味のある本が見つかること、ありますよね。

「近いうちに図書館で借りようかな」と思っても、ついつい忘れるし面倒になりがち。

そんな時便利なのが、図書館のネット予約です。

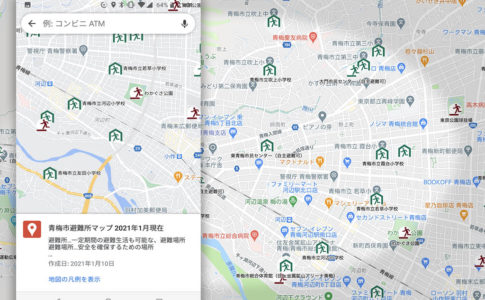

西多摩エリアでは、青梅、福生、羽村、あきる野、瑞穂、日の出、奥多摩でネット予約が可能です。

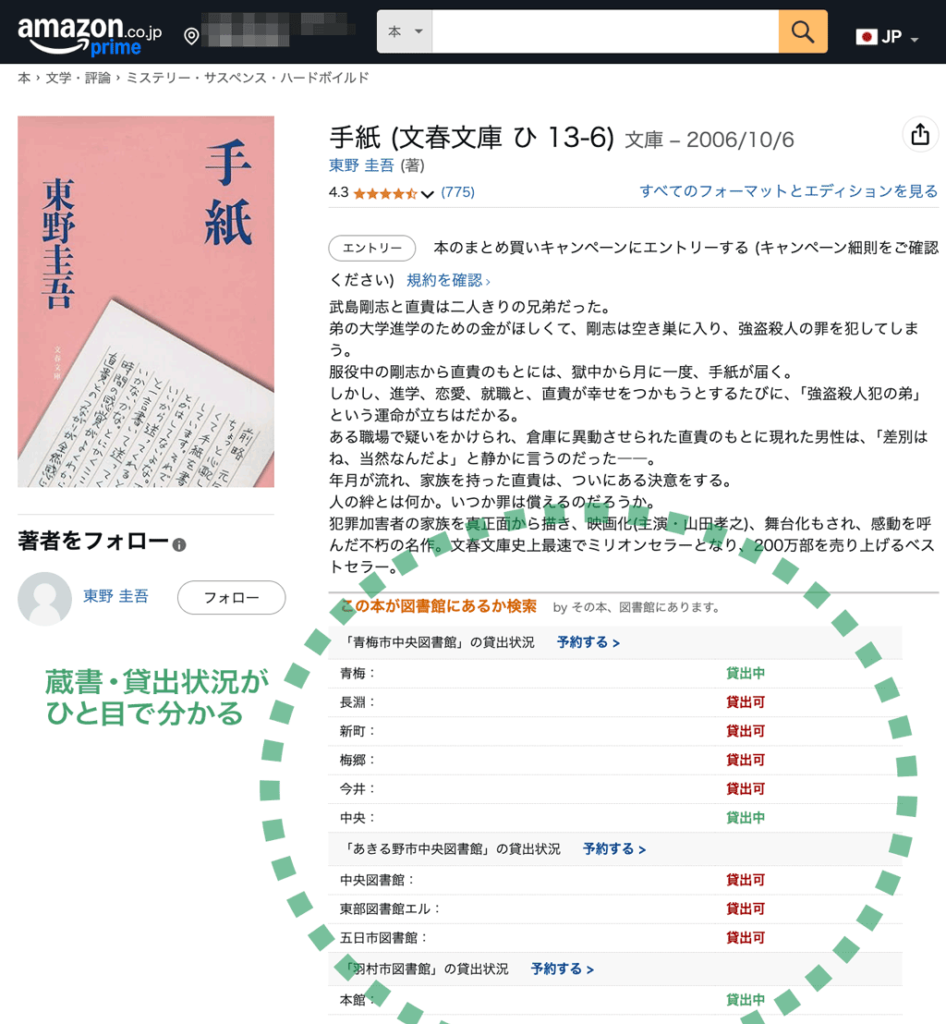

大抵の自治体では、図書館のトップページから検索可能。上記の画面は青梅市ですが、貸出できるかもひと目で分かります。

パソコンでChromeを使用している方ならば、その本、図書館にありますというプラグインが便利。

予め3つの自治体の図書館を登録すると、Amazonのサイトで蔵書の有無、貸出状況が分かります。「予約する」をクリックすれば図書館のサイトに移動します。

近隣の自治体でも本が借りられる

市町村図書館は基本、その市町村内に在住、在勤、在学の利用可能ですが…西多摩の市町村の住民は、相互に利用可能です。

概要は下記の通りです。

- 自治体ごとに登録が必要

- 利用カードは自治体共通ではなく、別々

- 返却は借りた自治体の図書館へ

- 貸出期間・貸出期間は自治体により異なる

登録さえすれば、8市町村・29図書館の本が借りられます。近隣の自治体を登録すると便利ですし、近くの図書館に無い本が見つかることもあります。

駅チカにもある、返却ポスト

本を借りたは良いが、返却する時間がない、という時に便利なのが、「返却ポスト」。

図書館にも開館時間外に返却可能なポストがありますが… 最近は駅や市役所などにも「返却ポスト」があります。場所によっては24時間返却できます。

| 図書館以外の返却場所 | |

|---|---|

| 青梅市 | 市役所 |

| 福生市 | 拝島駅・福生駅 |

| 羽村市 | 市役所・羽村駅前・小作駅前等 6ヶ所 |

| あきる野市 | 東秋留駅北口前・秋川駅南口前・武蔵五日市駅前等 8ヶ所 |

| 瑞穂町 | 箱根ヶ崎駅前 |

| 檜原村 | 役場入口・檜原診療所 |

福生、羽村、あきる野、瑞穂では、駅の近くでも返却可能。これは便利ですね。

西多摩の図書館は充実度は?

他の地域と比べ、西多摩の図書館はどの程度充実しているでしょうか?

令和6年度 東京都公立図書館調査(PDF)をもとに紐解いてみます。

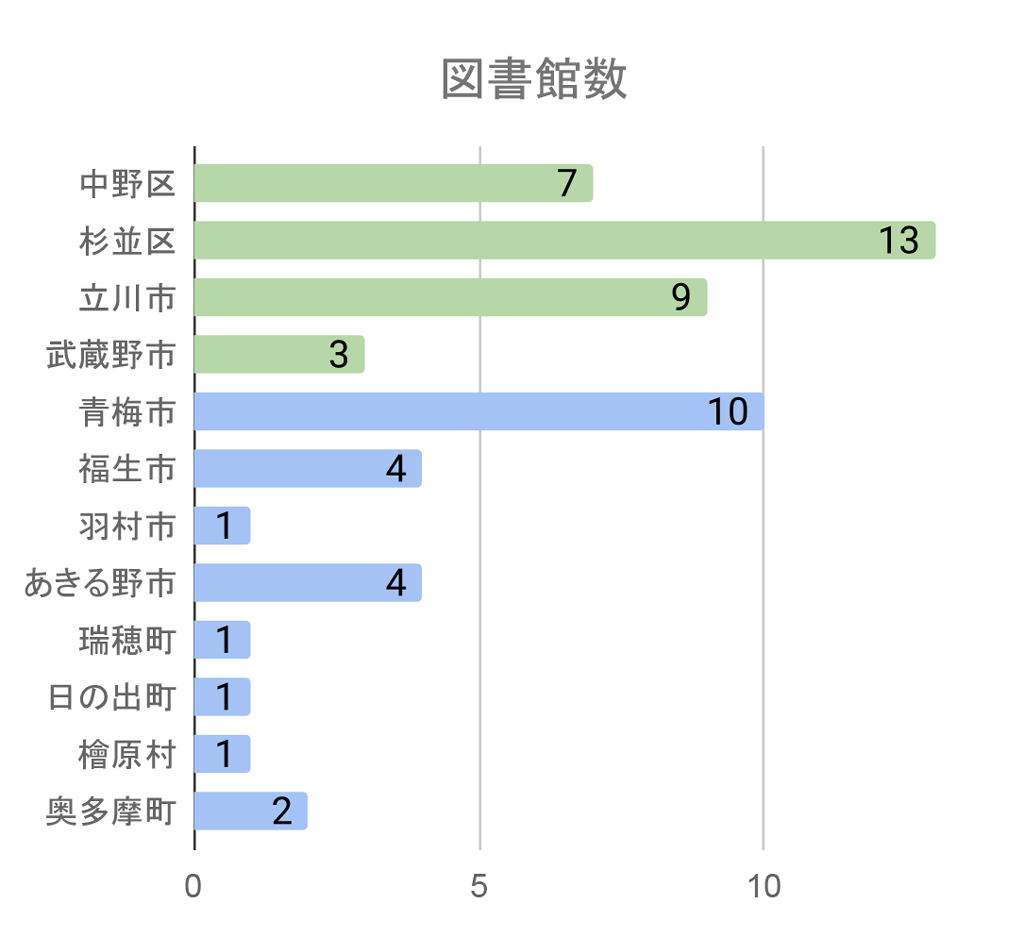

まずは図書館数の比較。なお図書室、分室などは含まれていません。

西多摩の自治体と参考までに、中央線沿線の都区をピックアップしました。

ちなみに杉並区は図書館の充実した区と知られ、13ヶ所もの図書館があります。

面積の大きな青梅も10ヶ所と多め、狭い羽村は1ヶ所のみです。

人口の少ない町村は少なめですが、奥多摩は2ヶ所キープしています。

小さな図書館をたくさん造るか。大きな中央図書館に集約するか。自治体によって考え方は様々です。

調べ物をするなら大きな図書館が良いし、気軽な利用ならエリアごとに点在した方が良い。一概にどちらが良いとも言えません。

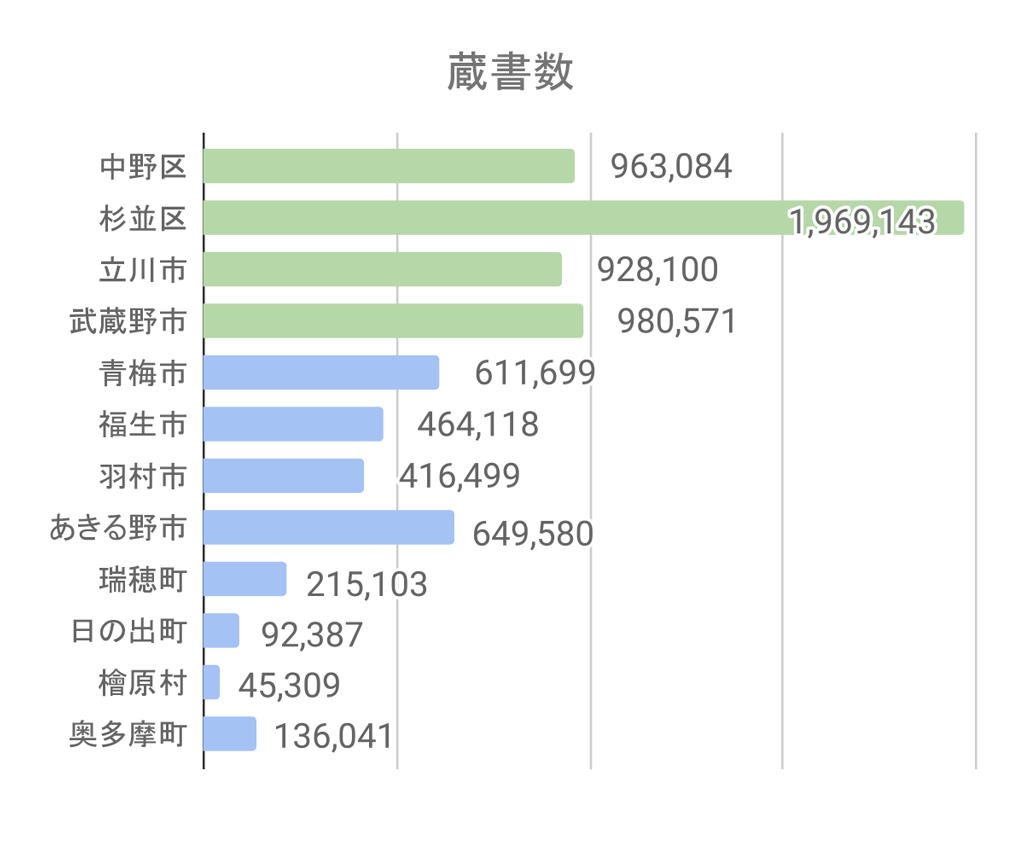

蔵書数は、都内区市町村でトップの杉並が圧倒的。福岡市や広島市などの政令指定都市より多いのだとか。

西多摩ではあきる野、ついで青梅が多いです。山間部では奥多摩が健闘しています。

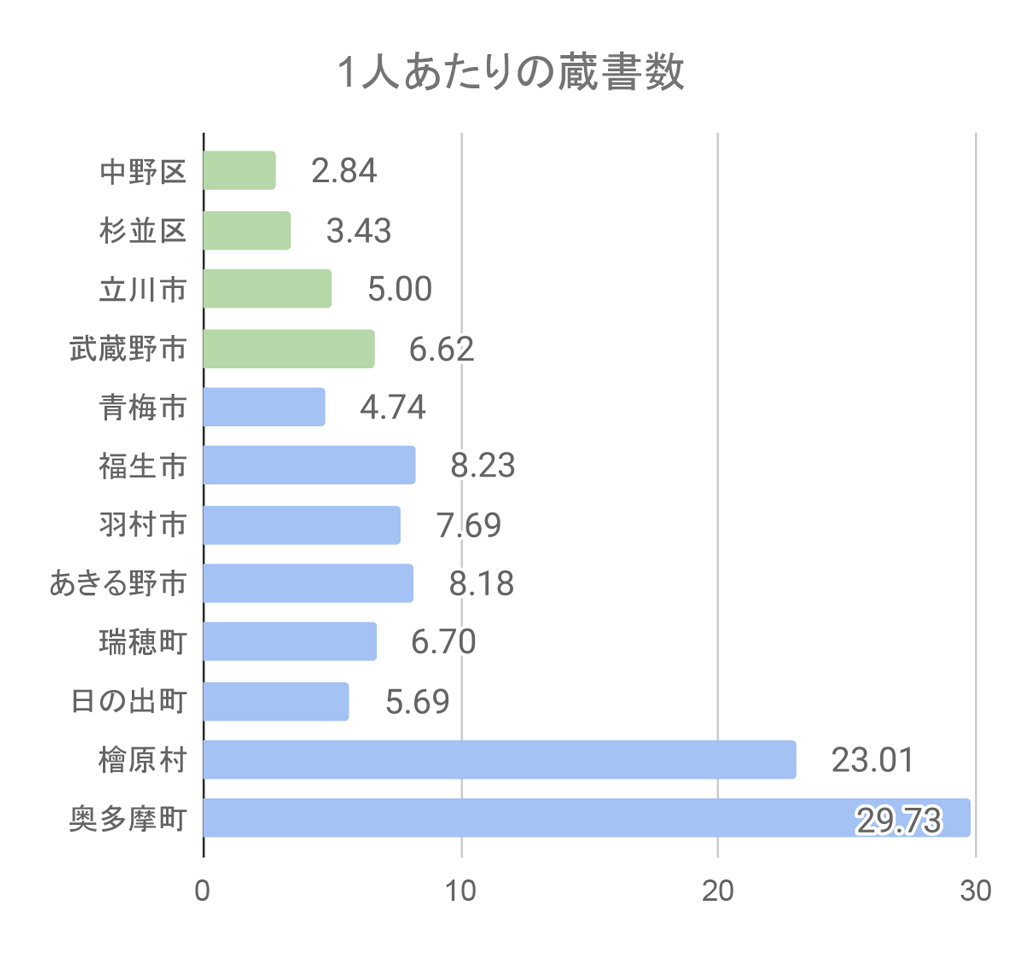

区市町村の人口1人あたりの蔵書数をみると…

人口の少ない奥多摩・檜原が突出します。自治体としては結構、頑張っているのだなと。

都市部では、あきる野、福生が多め。図書館が少ない羽村も多いです。

反面、青梅は少ない。自治体の規模を配慮しても、ちょっと少ないかも?

北多摩だと武蔵野が良いですね。青梅より1割強の人口と規模は同等ながら充実しています。

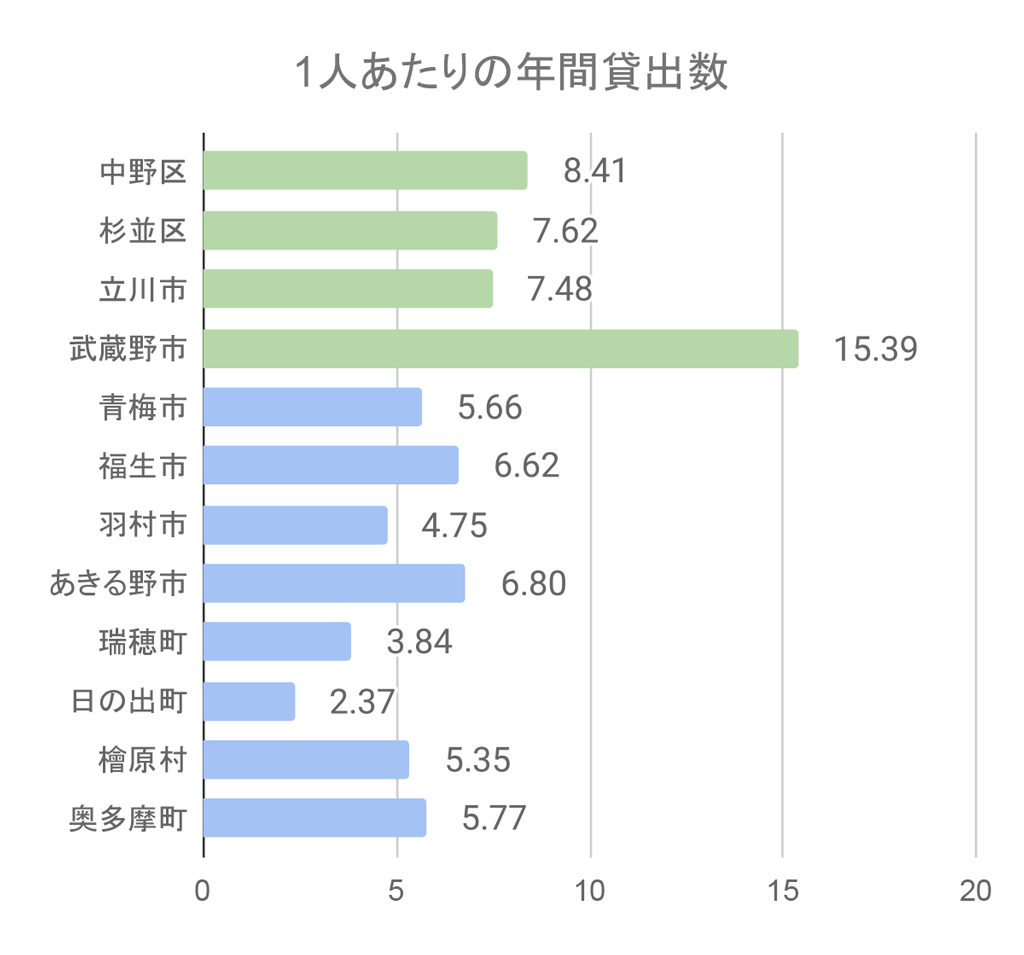

人口1人あたりの貸出数です。自治体外の人も利用するので参考値ですが、結構バラツキがあります。

武蔵野が突出して多いのは、「利用者カード」の登録数が、飛び抜けて多いからでしょうか?

福生は利用登録が少ないのに貸出数が多い。ヘビーユーザーが多いと推測されます。

図書館はある意味「習慣」。返す時に借りるサイクルが出来上がると、自ずと読書量は増えます。貸出数の多い図書館は、通いたくなる「何か」があるのでしょう。

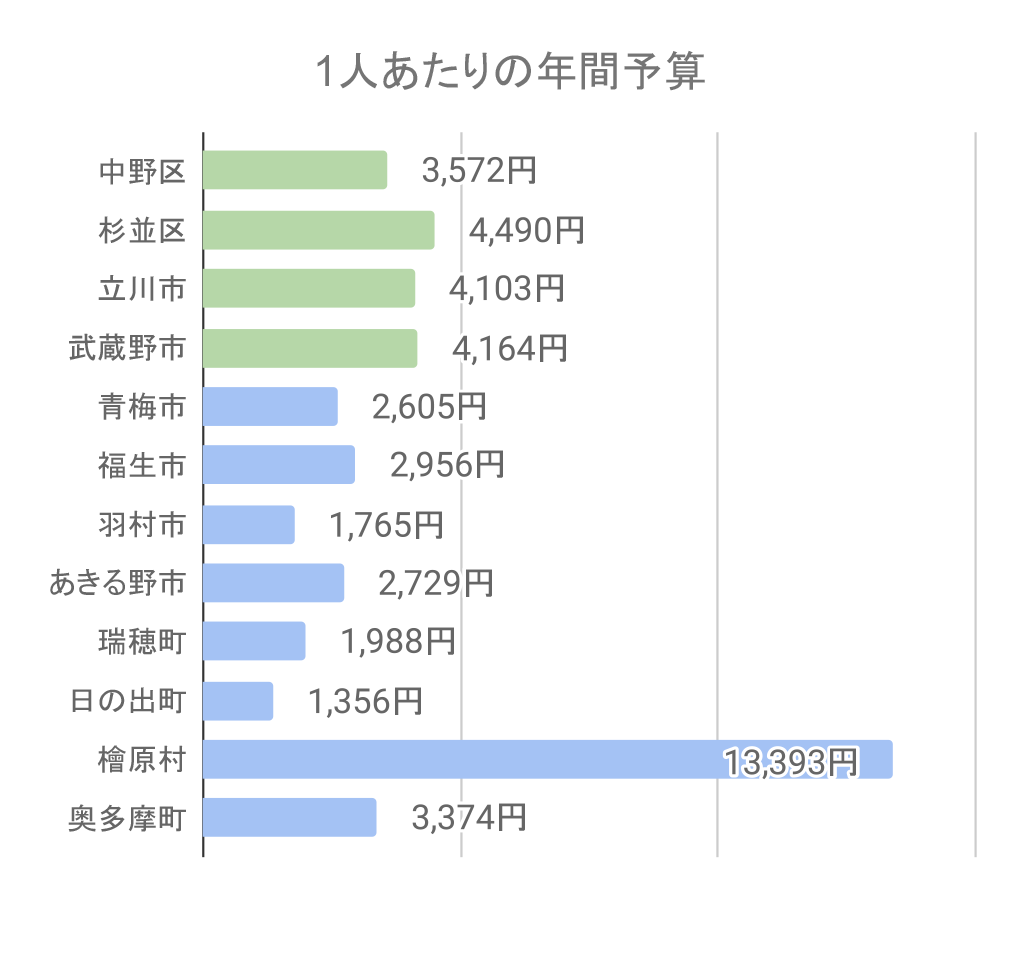

最後に予算を見てみましょう。2024年度・人口1人あたりの図書館予算(人件費を除く)です。

人口の少ない檜原が突出していますが、それ以外は、区部や武蔵野・立川が潤沢な予算です。

図書館の充実度は、自治体の規模に左右される部分も大きいです。

システム的に難しいのかもしれませんが… 西多摩のような人口の少ないエリアでは、予約や返却場所も含め、より相互利用するのが望ましいのかも?

※冒頭の女性写真は、画像生成AIで作成した架空の画像です。